- ホーム

- 講演・メディア・お知らせ

講演・メディア・お知らせ

CareTEX大阪2020.11.19登壇 コロナ危機に立ち向かうデイの経営戦略&取るべき対策

2020/11/19

CareTEXインテックス大阪11/18-20開催。

もう世界は新しいステージに上がっていると想定しています。なので新しい提案も熱論&熟考中です。乞うご期待ください。

http://osaka.caretex.jp/info/conference2020誰もが予測していなかった時代到来で過去の書籍や研修が使いものにならなくなったと言っても過言ではありません。

さらに予測の難しい変化は続くでしょう。

感染症以外にも、天変地異のような突発的な事故や災害以外に環境、人、金、制度、情報等対策の事前予測スキルが必要です。

デイの経営に少しでもヒントになるように情報提供いたします。

本業界の第一人者を講師に迎え、介護施設・介護事業者、及び介護事業に関わる全ての方々を対象に、業界動向、経営者向け、施設運営、人事教育、デイ在宅事業者向け、介護食、介護用品、ケアマネジャー向け、介護予防、まちづくり、介護テクノロジー、出展商品紹介の12のテーマで総計43の専門セミナーを開催致します。

期間:2020年11/18(水)〜11/20(金)会場:インテックス大阪 CareTEX展示会場内 セミナー会場 受講料:前売券:無料

介護看護EXPO登壇 コロナ時代求められる介護の姿とは?

2020/10/15介護看護EXPO登壇 コロナ時代求められる介護の姿とは?

【企画】医療・介護分野総合展/セミナー https://reed-speaker.jp/Conference/202010/medical/top/?id=MD

第3回 医療と介護の総合展 東京(通称 メディカル ジャパン 東京)

【日時】2020年10月14日(木)15:00登壇

【場所】千葉幕張メッセ

【概要】病院・クリニック設備、遠隔医療や地域連携など、医療分野の課題に対する様々な機器や設備、サービスなどが一堂に出展。介護ロボット・最新ベッドや調剤機器、地域包括ケア推進のための連携ICTなどが出展する介護・福祉分野の専門展「介護&看護EXPO/地域包括ケアEXPO/次世代薬局 EXPO」等計7展を同時開催し、今後ますます一体経営が必要となる“医療から介護までを網羅した医療・介護の総合展”。日本病院会ならびに日本介護協会・リードジャパンの共同主催です。行政介護保険担当職員のための介護保険施設等における指導監督のポイント研修

2020/08/20行政介護保険担当職員のための介護保険施設等における指導監督のポイント研修

介護ビジョン8月号掲載 コロナ禍でも稼働率を上げた事業所の共通理由

2020/07/20介護ビジョン8月号掲載 コロナ禍でも稼働率を上げた事業所の共通理由

コロナ禍でも稼働率を挙げた事業所で共通の理由は、ひとつ目に原点回帰した点である。

通所介護事業(デイサービス)」と通所リハビリ事業(デイケア)の定義について今さらと思われるかもしれないが、再確認しておきたい。

通所介護の定義

「通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない」

以上の定義から抜き出されるキーワードは「居宅」「社会的孤立感の解消」「家族の身体的及び精神的負担の軽減」。おおよそ「通いの場」「楽しむ所」と多くの方が思われている「デイサービス」の仮の定義とはイメージが違うものばかりであろう。多くの利用者だけでなく、運営本体である事業者も看過してしまう点である。しかし、これこそが今回のコロナ禍の影響は日頃から原点に忠実に従って運営していたかどうか差となったことは言うまでもない。レクリエーションだけにこだわったり、機能訓練特化していたり、食事へのこだわり、ただの時間潰し、ただの保険の貪りのデイサービス利用者や家族から聞こえてきたのは「デイに行きたいのは山々だけど今回はコロナが怖いからしばらくうちで過ごします」でした。もちろん、その後に、うちに引きこもって(引きこめて)いたために、心身機能が衰えてしまったという調査結果も多く見られた。

今回、参考としてあげた事業所に共通する稼働率の維持、もしくは解除後の反動の大きさは本来の通所介護事業として確実に社会資源として地域で根付いていたことを証明するものである。そういう意味でも地域での他社と明確な違いを明確に示すことができる事業は「地域の役割」として絶対的なインフラとして今後も生き続けることができるはずである。

ちなみに、リハビリ中心である通所リハビリ事業(デイケア)の定義は以下のとおりである。

通所リハの定義

「通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法 その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない」

明らかに通所介護事業とは「役割」が違うことがわかる。同じように見える、考えられる「通所」事業も、原点である平成12年に施行された介護保険制度「国の施策」に則って行うことの重要性がはっきしりたコロナ禍での状況であった。今後の第二波三波に備えて、地域での自社の役割を改めて見直していきたい。

以上。

介護ビジョン6月号掲載 生き延びるために介護事業者が今やるべき一手

2020/05/02介護ビジョン6月号掲載 生き延びるために介護事業者が今やるべき一手

既に緊急事態宣言下での経営をされおられる皆様は、自社の職員で陽性者が出た時に備えたバックアップ体制はとっておられると思います。

① 自社の職員の配置・出勤要請の準備

② 介護助手の育成と採用

③ 近隣同業者との協力体制

④ 休業時の利用者のサポート

ほとんどの事業所が①の「自社でどうにかする」というところが多いようです。

しかし、まさか、社長が、管理者が、陣頭指揮を取る職員等の複数職員が罹患したことまで想定されていますか?そう思えば、自社の残った職員だけでどうにか乗り越えようと負荷をかける一択だけがベストな選択とは言えないはずです。

なので、以下のようにケースによって選べる複数の選択肢を持つようにしましょう。

②については三重県をはじめ25都道県に普及が進んでいるところです。

一見、「介護助手」なんて、現職員の足手まといになるだけと思われがちですが、現在、一部の医療崩壊や保健所のパンク状態はこれを軽視していた結果とも言えます。絶対、専門職にしかできない聖域の仕事なんて存在しないのです。だから、介護職の業務を切り分け細分化し、その細分化した業務のうち、比較的簡単な単純作業の部分を担う「介護助手」という考え方を導入していく、今は絶好の機会でもあります。これはある意味、昨年始まった内閣府の肝いり政策のひとつ「特定処遇改善加算」のグループC相当の人材の育成。いわゆる「介護人材のすそ野拡大」なのです。特に65歳以上の高齢世代の就業を促していくことで「介護人材不足」を補完できるとされています。

<仮説>65歳以上の世代約3600万人の10%(360万人)が求職者で、そのうち約10%が「介護助手」になるだけで36万人の雇用が創出される計算。

緊急事態宣言・自宅自粛の時期には着手できませんが、一部解除された後の第二波、第三波がくるまでの間に、次の一手として、早めに着手しておきたいです。

実際に、介護助手を採用している現場の声(三重県介護助手導入実施マニュアルより抜粋)

・周辺作業負担が軽減され、利用者へのケアの質が向上してきた。

・介護職の利用者への関わりが増え、リスク軽減につながっている。

・介護助手一人で、190分/日直接介護に関わる時間が増加した。

・介護職の残業時間が削減された。(介護助手の人件費とトントン)

・時間的にも精神的にも余裕ができ、従来したくても何年もできなかったレクリエーション活動に取組めた。

・認知症の利用者の個別対応が困難だったが、「介護助手」の見守りにより、帰宅願望や徘徊への個別対応が可能になった。

・当初、高齢者を職員に受け入れるということに戸惑いや混乱もあったが、結果的に、組織として多様な人材を「受け入れていく」という組織力がついたと思う。(ダイバーシティ能力)

・介護職員たち自らが専門性をつけたいという意識が強くなってきた。

③については、

当社の顧問先の事業所(デイサービス)の職員が濃厚接触者になったことがありました。掛け持ちで働いているもう一つの事業所の利用者が感染陽性になられたのです。直接サービス提供に関わっていたという点で、第一次接触者(濃厚接触者)です。2月末時点で、顧問先の事業所には狭義の「緊急事態宣言」を出すように指示しました。

1. 当該職員の2週間の休業指示。

2. その他職員(二次接触者)に毎朝検温と職員互いの顔色指先確認。

3. それらの記録(利用者と同様一覧表作成)。

4. 対策委員会設置準備のための準備(労使関係の協議)。

5. 近隣事業(当社顧問先同士)の連絡網構築(モノとヒトのバックアップ支援準備)。 競合他社と連携なんてなかなか出来ないという声もよく聞きますが、今回は、たまたま当社の顧問先同士だったため、うまく連携でき、双方の体制を知って、補完しあえるいい機会にもなり、デメリットよりも大きなメリットが得られる効果があったと思います。

6. 対策委員会の設置

(1)情報収集担当

(2)対行政担当(保健所、メディア)

(3)対取引先担当(他事業、利用者、ご家族)

(4)内部調整担当(職員体調、職員家族、給与保証等)

(5)委員長は最終決定者であり、他の担当を掌握すること。

(委員長が罹患もあるので最少2名以上の副委員長も設置)

④については、その休業が1−2日単発で終わるものなのか。無期限長期、または不定期に断続的に続くものなのか。

どちらのケースかで対応が変わってくると思います。

私が強くお伝えしたいのは、決して「休業」を真っ先に考えないようにしてほしいです。止むを得ず休業になったとしても上記1、2に沿って、利用者様や地域の信頼を手放すことにならないよう「真摯に」「隠さず」「スピード重視」で公開することが重要です。そして、これから罹患する職員も、利用者もなだらかかもしれませんが増えていくことは間違いありません。

その治った利用者、またはスタッフをいつ、どのようにサービス復活させるかの基準を決めておく「出口戦略」も事業所と自治体と話し合いながら決めておく必要があります。

介護経営者として、内部環境の変化はおろか、国内、地域等の外部環境、そして、それにもまして世界が大きく変動しているところに目を向けていかなければなりません。そのひとつはリモートワークです。

「介護には関係ない、人と人の接する仕事だから」と思われる向きもあるでしょう。ただ、それだけで内部を変えないで今までのままでいようとすることは世の中の全体の流れ、つまり「新時代の働き方改革」の逆流を張ることになってしまいます。リモートワークが介護にどう働き方を改革させるのかというと、一番影響を大きく与えるのがサービス担当者会議です。

既にAIやICT導入を課題にしている事業者も増えてきています。

当社の顧問先の一つで、独自のリモート会議ソフトの実証実験中のところがあります。それは同一法人だけでなく、他社職種も巻き込み、リモート会議参加条件としては、「カメラやスマホがあること」だけ。

参加職種の幅も広がり、ご家族、特に県外にいる息子様や医薬機関もお声だけまずはかけることで、より利用者に寄り添ったサービス展開が可能になるはずとのことです。そういう取り組みが「選ばれる事業」になるのは間違いないでしょう。実証実験されている事業所の使ってみた感想は

<メリット>

「移動時間がゼロになった」「駐車場代が浮いた」「利用者にとって来客者が少ないことで気持ちに余裕が生まれた」「発言者にも緊張感が生まれ、画面で大きくなるため存在感も感じられた」「録画機能もあるため、その後の研修や指導にも使えた」等。

< デメリット>

「電波が届かないとこは導入できない」「行政との調整が必要。開催可否は結局行政判断がいる。担当者会議、モニタリング、退院退所等の加算要件」「担当ケアマネがどこで参加するかも各場面での確認が必要」「慣れるまでの質の平準化や検証が必要」

(参考)2019.6月に厚労省から政策指針が出された「介護分野における生産性向上について」をご参考まで読んでおいてください。

経営者にとっては、現在起きていることは「悪夢」のような異常事態であると思います。今までの当たり前に採ってきた人事戦略をはじめ、経営戦略も平時に想定していたものばかりであったと思います。しかし、この「異常事態」から見えてくるものが本質的かつ重要な課題なのです。

現に、「職員離職率が上がっている事業所」「休業しても世の中に何の影響も与えない事業所」「大勢で集まるのが怖いからと言って意外と簡単に2週間休める利用者」等。

言葉は悪いですが「無駄」が削げてきているのではないでしょうか。

この異常事態が収束していく過程において企業においては、絶好の「平時」に向けた検証の機会であり、それを踏まえて、本質的な人事戦略の課題を認識することが、着実な回復・再成長につながることは間違いないです。

やるなら今でしょう。

介護ビジョン5月号掲載 介護関連の有効求人倍率急騰による人材確保の影響と対策

2020/04/20介護ビジョン5月号掲載 介護関連の有効求人倍率急騰による人材確保の影響と対策

有効求人倍率は、会社にとって低い方が嬉しいです。

例えば、以下の図(平成31年4月)の「大阪府」を見てみましょう。介護分野の有効求人倍率が4.94倍となっています。これは、4.94社が1人求職者を奪い合う倍率であることを意味します。

参考までに、介護関連の有効求人倍率は5年前(平成24年2月)約1.88倍から約3倍上がっているとのことです。

反対に、求職者にとっては、4.94社の事業所から選べるというメリットが求人倍率です。次の図の左では、日本全体の有効求人倍率が平成22年以降ずっと上がり続けています。これは「人口減」を原因とする不可避の未曾有の社会問題「人手不足」だからです。その傾向はどんどん広がるばかりです。逆に下がり続けているのが「失業率」。最近、「面接に遅刻する」「採用なのに連絡がこない」等、嘆いていても始まりません。求職者にとっては「仕事余り」の新しい時代に入ったのですから。失業率が下がることは日本社会にとってはいいことかもしれませんが、経営者にとっては大変です。求人者がどんな能力でも、礼儀がダメでも、採用して活かすこと。かっこよく言うと「ダイバシティ推進」が経営者の手腕であり、事業所の継続と発展につながらないと言うことです。

人材確保の対策

最近、介護事業での採用で「大きい企業に入りたい」と言う求職者よりも「小さくてもやりがいのある企業に入りたい」が増えています。しかし、小さいところほど、人事評価や研修制度、昇進や昇給スシテムが整っていないことが多く、属人的な指導で、その事業所でしか通用しない人材育成でしかなく、私から職員育成マニュアルを提案しても「うちみたいな小さいとこにはまだ不要」で片付けられることもあります。結局、大手に入り直す方が教育研修や昇格や給与の将来像を描きやすいと言うスパイラルになってしまうことが一番残念です。そうならないために小中堅事業には、新しい特定処遇改善加算の導入と活用からでも遅くないので、今までの考え方を大きく変えて新しい価値観を創り出して頑張ってもらいたいです。

1) 企業理念の再確認

我々は社会福祉の仕事をしている以上、高齢者、障害者、母子家庭、LGBT、災害弱者、前科者、AYA世代重病者等を活用するソーシャルインクルージョンの取り組みは他業界以上に重要です。

2)地域の競合事業所との情報交換と人事交流

災害的人手不足の時代に「介護人材」の地域の競合社と取り合いしている場合ではありません。せっかくの介護人材を地域でどう活用するか今こそ連携していく必要があるはずです。

3) 副業・兼業の採用

介護業界以外からの採用も着手していきたいものです。ただし、もらうばかりではなく、自社の大切な人材にもそれを承認し他社へ提供する経営者の度量の大きさも大事になるでしょう。

4) 超短時間のワークシェアリング

「1日3時間、週3回上」と言う求人もだいぶん少なくなってきました。しかし、これからは「1日30分、月1回程度以上」「送迎1人」「入浴援助1人」でも可能と言う働き方にも準備していく必要があります。

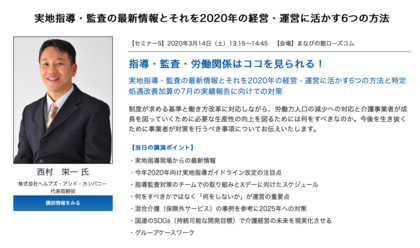

【延期】第18回日本通所ケア研究大会 in 広島県福山市(2020/3/14)

2020/02/15

指導・監査・労働関係はココを見られる!

実地指導・監査の最新情報とそれを2020年の経営・運営に活かす6つの方法と特定処遇改善加算の7月の実績報告に向けての対策

制度が求める基準と働き方改革に対応しながら、労働力人口の減少への対応と介護事業者が成長を図っていくために必要な生産性の向上を図るためには何をすべきなのか。今後を生き抜くために事業者が対策を行うべき事項についてお伝えいたします。

【当日の講演ポイント】

・実地指導現場からの最新情報

・今年2020年向け実地指導ガイドライン改定の注目点

・指導監査対策のチームでの取り組みとXデーに向けたスケジュール

・何をすべきかではなく「何をしないか」が運営の重要点

・混合介護(保険外サービス)の事例を参考に2025年への対策

・国連のSDGs(持続可能な開発目標)で介護経営の未来を現実化させる

・グループケースワーク実地指導対策研修(2020/2/20大阪市)

2020/02/12

YouTube申込者限定配信!

2020/02/10

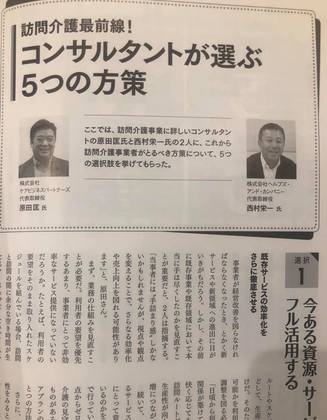

地域介護経営介護ビジョン1月号掲載

2020/01/20

「地域介護経営」32-37ページまで原田さんと一緒に特集「次の10年を切り拓け!どうする訪問介護事業」でコラボさせていただいております😄

内容についてご希望ございましたらPDFで送りいたします。お問い合わせをクリックください。

または、バックナンバー↓

地域介護経営 介護ビジョン 2020/1月号—介護を変える多面的介護経営情報誌

Amazon.co.jpによる

詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/dp/4864398607/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_wsGrEb72C5FA1